文化講座

掌の骨董35.明三彩装飾草花文小鉢

見事な明時代の美しい三彩深彫装飾草花文小鉢

師走も近づき、慌ただしさを感じるこの頃です。今年の最後を飾る作品として、きれいな明三彩の小鉢をご紹介いたします。三彩について、これまでに何度かこの連載で書かせていただいておりますが、この小鉢は今まで観てきた明三彩とは大きく違った美しさを持っています。クリスマス月の「掌の骨董」にふさわしく思い、用意しました。

ここで三彩について復習してみましょう。三彩と言われてまず思い浮かべるのは、唐三彩。美しい色合いの陶器です。中国の陶磁器には長い歴史があります。縄文には劣りますが、世界最古クラスに匹敵する土器の歴史を持っています。鉄釉の歴史を除いて考えますと、日本では古くから始まった須恵器質、すなわち素焼きで焼き締めた炻器(せっき)の長期にわたる歴史があります。中国においては、戦国時代を通じて、炻器を中心とした焼き締め陶の歴史が特徴的です。次の漢の時代になりますと、銅の釉薬を使った綺麗な色合いの緑釉が登場し、色絵の世界への道が開かれてゆきます。

緑釉は、美しく銀色に輝く「銀化」した壺や碗が有名です。銀化は特に鉛釉に出やすい現象で、経年変化として釉薬の表面が七色に反射して輝き、その後銀色に変化してゆきます。ローマングラスも銀化して七色や銀色に輝きますが、原料は鉛ガラスではなく、アルカリ石灰ガラスです。漢の緑釉にしても、ローマングラスにしても、時間が経つと変質して美しい、神秘的な銀色になってゆきます。「虹彩」または「銀化」といいますが、これは釉やガラスが長い間に風化されてガラス質そのものが薄い層に分かれ、劣化分解してゆき、そのミクロン単位のすき間に空気が入り外光を屈折分散してオパール現象を起こすことをいいます。この現象はあらゆるガラスに起きますが、特に鉛釉、鉛ガラスにこの現象が顕著であり、見どころとしても特徴ある鑑定ポイントになります。

虹彩の出た底部文様部分

漢の緑釉を引き継ぐのが北魏から北斎時代の緑釉ですが、緑の色が薄いものが多いようで、銀化にも品格があります。

銀化の美しい北斎緑釉盃

その後中国大陸を支配するのが随帝国から唐帝国です。その唐帝国でたくさん作られたのが有名な「唐三彩」です。

当時の皇帝・高宗の側室から妃、そして女帝にまで上り詰めて権力を握った則天武后は、最高に美しい三彩に執着したようです。この三彩は鉛釉で、とても美しいものでしたが、焼成の時に鉛の害により多くの陶工が倒れたことから、見るだけなら美しいが、使用すると有毒であると考えられたようです。その結果、死後の世界にお供するなら良いだろうということになり、美しい副葬品として墓に大量に埋納されたようです。

美しい副葬品、唐三彩盃

そうした唐時代最高の技術である唐三彩の技術がなぜ日本にもたらされたのか、不思議に思うことがあります。後の伊万里磁器の焼成と同じく、その技術は極秘に扱われ、制作方法は決して外部には漏らさないという方針が実際に採られていたからです。特に最高の技術とされた伊万里の献上品である「鍋島」にその傾向が著しく見られます。唐三彩の庇護者にして特別に嫉妬深く、執着心、復讐心の強さが今日まで伝わる女傑、則天武后が果たして彼女を魅了する美しい三彩の技術を簡単に外国人に教えようと思ったかは大いに疑問です。則天武后が亡くなったのは705年ですから、私は則天武后のこだわった唐三彩制作の技術が日本にもたらされたのは彼女の死後のことと考えています。

唐三彩の技術が日本にもたらされて作られたのが「奈良三彩」とされますが、その奈良三彩が歴史的に登場する最初が「古事記」編纂の立役者である太安万侶(おおのやすまろ)の墓からの出土でした。太安万侶の生年は不詳ですが、没年については明治44年(1911年)に発見された彼の墓から「墓誌銘」が出土しており、そこに養老7年(723年)に太安万侶が亡くなったと記載されています。その同じ墓から発見されたのが「奈良三彩」の壺の底部なのです。ですから当然のことながらその陶片は太安万侶の死よりも前に焼かれたことは間違いありません。当時の唐帝国の支配者は楊貴妃を溺愛したことで有名な玄宗皇帝であり、則天武后のように唐三彩にこだわりを見せたとは到底考えられません。政治から遠ざかり、楊貴妃を愛し、楊一族を偏重し、「安史の乱」により唐帝国を傾国と滅亡の淵に追い込んだ原因を作ったのは玄宗皇帝であることは確実です。そうしたことから考えると遣唐使船で派遣された日本の優秀な僧侶、政治家などによって当時最高の唐三彩の製作方法を日本に伝えることを懇願された玄宗皇帝はさほど拒否する様子も見せずに許可したのではないか、と考えられます。そう仮定しますと則天武后の死と太安万侶の死の間の時期に日本に伝えられた可能性が極めて高くなります。玄宗皇帝の信任厚かった日本人科挙である阿倍仲麻呂の介在も考えられます。そこでその間の遣唐使船の帰船を調べますと、717年に日本を出帆して718年に順調に航海を終えて帰国した「第8回遣唐使」しか可能性がないことがわかりました。おそらくその718年の帰り船に制作方法や量はわかりませんが材料一式が積み込まれたに違いありません。東京国立博物館の元陶磁室長の矢部良明さんは、奈良三彩は制作方法を記載した資料によって日本で須恵器、ないしはそれに類する土によって制作されたと書かれていますが、私は材料そのものが一式、量は多くはなかったと思いますが、同帰船でもたらされたものと考えています。その理由は、私の持っている東大寺二月堂裏山祭祀場出土の奈良三彩の陶片を詳しく調べてみると、土も釉薬の色調も唐三彩の作品にそっくり同じだからです。

唐三彩盃と奈良三彩陶片の似ている鉄釉と土質の写真

奈良三彩の特徴の一つに釉薬の色を分けて施した作品が多く、唐三彩の混ざるように掛けた施釉方法と違うことが多かったからです。日本の習慣では、食事でも混ぜるのを嫌う傾向があるように思います。それに比べて大陸ではチャーハンやビビンバなどのように混ぜることを好むような例が多いように思います。唐三彩の釉薬は緑、黄、茶、地の白をとても美しく混ざり合うように流しています。そうした点で奈良三彩は違う美的感覚で制作されているといえます。もともと遣唐使帰船によって日本にもたらされた陶土は中国のものであり、量も少なくすぐになくなったため須恵器の土が使われたと考えられます。

後に愛知県瀬戸市近くの猿投において白い土が発見され、灰の釉薬、灰釉がその白い土に見事に美しく垂れる「玉垂れの壺」が制作され、日本の美学の確立に大きな一石を投じることになり、その延長線上に桃山時代の灰釉緑釉の「青織部」が出現しますが、奈良時代にはまだ唐三彩と同じような白い土は日本では見つかっていませんでした。

猿投 自然釉長頸瓶(平安時代)

ここで知っておいていただきたいのは、日本でこうした緑釉を制作した奈良時代は中国における唐三彩が最盛期を過ぎるころであり、さらに朝鮮半島では統一新羅が繁栄していたころとオーバーラップするということです。

下の写真の統一新羅緑釉雁鴨文小徳利はこうした時代の狭間で生まれた、朝鮮半島の作品ではないかと思います。その根拠は以前に見た天平時代の奈良出土の緑釉とこの統一新羅時代の緑釉の色合いが他の三彩と比べて濃く、お互いに似た特徴を持っていることに起因しています。

統一新羅緑釉雁鴨文小徳利と美しい夕焼けの雁鴨宮殿

新羅の雁鴨宮殿(アナプチ)造営が679年、統一前の古新羅の始まりは356年で統一新羅の高麗への委譲による終焉は935年でした。唐は618年から907年。奈良三彩伝来は武后の死後の玄宗治世(712~756)の718年に日本に材料と焼き方が伝来していると考えられます。

前述のように、武后死後であったことや玄宗皇帝のことを考えますと、技術の流失への警戒心も緩かったのであろうと推測できます。唐三彩にこだわっていた武后が生きていたら、また皇帝が玄宗でなかったら日本に三彩の技術は伝来しなかった可能性は高まったことでしょう。

天平時代の緑釉は色も濃く、暗緑色というのがふさわしいほど濃い緑色です。この新羅の雁鴨文小徳利も同じ暗い色合いです。そうした点で似た部分を含んでいます。この新羅の暗緑色は鉛釉薬ではないようなので、唐三彩や奈良三彩の流れとは違う系列のものと考えられます。

釉薬を掛けるという作業、すなわちやきものにおける施釉というものは、陶磁史を人間の体に例えてみると、背骨の部分を構成しているくらい重要なものです。さらに緑釉はその背骨の中を通る神経系を形成していることに該当すると例えていいように思います。それくらいに重要な色の釉薬といえます。それらは漢の緑釉に始まって、後世の織部、伊万里古九谷様式や柿右衛門様式、金襴手様式にも受け継がれ、さらに北大路魯山人の作品にも受け継がれていくのです。

さて大まかな緑釉の歴史を学んだところで、唐三彩の後を継ぐ遼三彩、明三彩についてお話ししましょう。北方系の遼三彩の製作はやや粗雑で、土も唐時代より悪かったようで、濃い色の土に白土化粧した上に三彩を掛けています。基本的にはレリーフ文様が多く、かなり大量生産された可能性があります。

遼三彩方形型押唐草文皿の裏表

その後、明王朝の時代になると、基本的に造形はかなりレベルダウンしてくるように思えます。しかし今回掲載いたしました「三彩蓮華唐草文小鉢」のように見事な美しい色合いの稀有な作品も登場してきます。やはり皇帝に近いほど美しい作品が献上されたことを物語っています。私はこれほどの出来の明三彩をそれまで見たことがありませんでした。漢の緑釉、定窯の技術そのままの伏せ焼、さらに見込みに三点のピン痕が残ります

三点の目跡

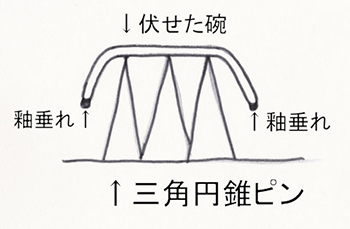

焼き方の推定図

明時代は日本の「侘び・寂び」に影響を与えた時代であるだけに、比較的ラフな作品造りが多いのですが、この作品は当時の最高の作品を制作する技術で作られています。

推定ですが日本の美濃の三角円錐ピンの大型のものを使っているようです。裏の見事なレリーフを最大限の見どころとして製作された美しい施釉の技術で、素晴らしく華麗な三彩を表現しています。レリーフは遼三彩の技術を一層深め、大変優美な深い彫を見せ、最高の伝統技術で皿を浮かせた焼き方を用いています。釉薬の発色と配色も見事です。

伏せ焼の結果、縁に釉薬が溜まる特徴が見える。

口縁に溜まった釉薬も伏せ焼を物語っておりますし、年末のクリスマスにふさわしい煌めいた焼き物の美をご紹介できてうれしく思います。仕覆も古代エジプト伝来のS字スパイラルが白地にエンジ色で見事に染め出され、これまたすばらしい見どころともなっています。

明三彩の見事な裏面のレリーフ彫りと色調

S字スパイラルの唐草文様の仕覆

※資料作品はすべて筆者所蔵のものです。