文化講座

枯山水庭園と簡素化、そして夜の美学

この連載が始まる以前に本インターネット講座で「日本の庭園」について書かせていただいた。読まれた読者の方もおられると思う。今回、ややそこと内容が重なることをお許しいただきたい。

今回は日本の庭園、特に枯山水という独特の庭園様式と銀閣寺の独自性、そして能楽について書いてみたい。

枯れた山水とは何か?山水とは自然の山とそこに流れる川をいうのであるから、水が枯れていたのでは話にならないではないかと思われるであろう。大自然の雄大さを自分の庭に持ち込もうとした試みがその背景にあることは言うまでもないが、大自然を小さな庭にそのまま持ち込むことは、対象が広大すぎて不可能なことである。そこで小さい世界に縮める、すなわち縮小する、ミニチュア化することからはじまる。それはまた省略の歴史そのものでもある。余計なものは省く。簡略化する。水の代わりに白い砂が使われる。盆栽のルーツは中国で、それが平安時代に日本に伝わったとされる。まさに一遍上人の国宝の絵伝の「筑前の国の武士の館」の縁側に見られる盆栽が資料性の高い初現ではないか。それは次第に愛好者を増やしてゆくが、ある意味で「省略、簡略」化の日本の美学の歴史にも沿っており、広大な自然を一幅の絵に描いた雪舟の色を省略した白黒の世界である水墨画にもその傾向は顕著である。

「能」は足利義満の時代に、世阿弥が大成した世界である。能の最もすばらしいところは、その省略性にある。舞台には最小限の小鼓、大鼓、笛、謡いが静かなたたずまいで控え、正面には松の絵が見えるのみである。小道具が時々使われるが、それはもう最小限の「かたち」を示す程度でしかない。能を鑑賞する側からみると、面(おもて)の中で発せられる謡は聞きにくく、意味すら判じにくい。事前の勉強が必要、いや当時の観る側、すなわち貴族はそうした知識を教養として身に付けておかねばならなかった。吉野が舞台で、桜が散っているとシテが謡えば、吉野山の風景が眼に浮かび、そこにある古桜の花びらが風に舞っている有様を想像しなければいけない。そのように能はあらゆる意味において、最高の教養と体験、最もふさわしい場を自分の脳裏に描き出し、作者の言わんとする核心を即座に理解しないといけないのだ。省略という点において「能」はその究極といえる。庭も同じだ。有名な「竜安寺石庭」。

観る者の心のありようによって見方が変化する石の庭園

この庭に配置されたそれぞれの石は「どうだ、おまえはこれをみて何を思うか?」そう問いかける。見る者によってそれぞれの心に浮かぶ想いが異なる。禅問答のようであるが、素直に感じればいい。絶対的に正しい答えなどない。海に浮かぶ島のようだ・・とか、雲の合間に顔を出す山の頂きのようであるとか、宇宙に広がる空間に浮かぶ星々のようだとか、何でもいい。その観る者の過ごしてきた人生経験の世界と想像、観念の世界がそこに表現される。「絶対の答え」ということなど存在しない、個人によってその人生もそれぞれ違うように、その感じ方も大きく違う。その振幅の幅が禅的世界観とも、芸術感覚ともいえる。さらに哲学ともいえるのである。であるから禅の世界には芸術家が生まれやすい土壌が形成される。日本の芸術、美術の奥深さ、すごさはこうした世界に類例のない省略の世界観を室町という時代に創り上げたことだ。もちろんそこには仏教という大きな思想的世界が背景にあることはいうまでもない。

外国のオペラや劇には大道具、小道具はひしめいて、演出者の世界を観る者に解りやすく、具体的に、より現実的に示そうと試みる。それが演出だ。ところが日本の能では「演出者」は観る者自身なのだ。日本の室町の能のように、省略に徹した芸術は海外には存在しない。

生け花、すなわち華道も自然の花を室内に持ち込むことにおいては同じ発想の流れにある。自然をひとつの小さな世界の中に閉じ込めること、すなわち都会で田舎の大自然を楽しもうということは、そうした省略の方向づけがなされてはじめて大きな花の咲く空間が部屋の一隅に集約される。料理も建築も同じだ。

足利義満の時代のいわゆる「北山文化」の歴史的特徴としては、中国文化、とりわけ禅宗の影響を強く受けたことがあげられる。鎌倉時代から武士を中心に新しい宗教として信仰されてきた内向的な禅宗は、次第に日本の文化や芸術の中に溶け込み、その担い手は武士から庶民、町人に広く浸透して行くこととなった。

村田珠光、利休とその茶の師である武野紹鴎などによる侘び茶の展開も禅宗の影響が大きく影を落としている。さらに茶道の中に禅宗的な庭が取り込まれ、その簡素さ、精神性、枯淡美を取り入れるなど、後の侘び茶道の方向性に極めて強い影響を与えたと考えられる。

同じ室町時代に作られた金閣寺と銀閣寺にも大きな意味、象徴性が隠されている。金と銀、太陽と月、昼と夜、明暗、陰陽など、日本文化は常に2つの世界の対比、すなわち二元論的世界観が基本になっている。金はもとより宝であり、冨の象徴であり、精神的には阿弥陀浄土の色彩である。反面、銀は渋く、それでいて高貴な色彩をおび、いぶし銀という言葉に代表されるような、渋く控えめな光沢を持っている。金を代表する建築物が金閣寺で、銀を代表する建築物が銀閣寺である。ところが金閣寺には金が貼られ、黄金色に輝いているが、銀閣寺には銀はどこにも貼られていない。木造の単なる書院造り。義政に銀を貼る財力がなくなったからだとかの理由がまことしやかに伝えられたが、銀閣には元々銀が貼られる予定はなかった。それは何故かというと、銀閣は銀、すなわち月の光、夜を象徴する寺だからである。門を入ると、銀閣の手前に白い盛り砂の「銀沙灘(ぎんさだん)」がある。そして銀閣と銀沙灘の間に向月台がある。この向月台の形は円錐型の上三分の一を横に切り取った形をしている。

銀沙灘 向月台 そして銀閣を望む

そして銀閣を背にして立つと、前には池が広がっている。銀閣の正面には東山がひかえ、夕闇が迫り、暗黒の世界が出現するとそこから月がのぼり始める。銀閣は月の出に真正面に向いている。実はこれからが銀閣の世界なのである。

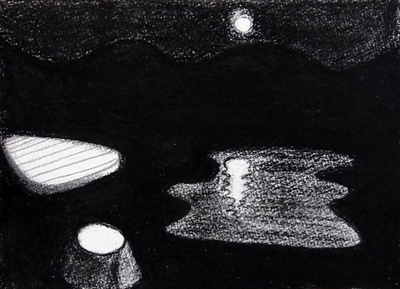

こうした月夜に足利義政は銀閣の二階に上り、庭を見下ろす位置に立つ。右下に実際の池が東山からのぼった月を映してキラキラ輝いている。左に目を転じると、月の光に照らされた銀沙灘があたかも大海のように照らし出されているのが見える。その手前には円錐型の上面に月の光が反射して、架空満月を演出している。義政のいる銀閣の上から観ると「実」と「虚」の対比世界が巧妙に演出されて見えるのである。まさに日本美術史上かつてない新しい試みの世界が足利義政によってつくり出されたのである。

筆者による想像のイラスト・義政の観た銀閣の不思議な「虚」と「実」の世界

その美学は後に小堀遠州等によって「桂離宮」の観月台に引き継がれるが、しかし銀閣は単なる月見を楽しむ場所ではない。義政は応仁の乱の時でさえ、この銀閣にこもっていたという。義政の父は足利六代将軍義教(よしのり)で、赤松満祐に嘉吉の変で暗殺された。義教は信長の手本となった人物ともいわれ、恐怖政治ともいえる強権をふるいすぎた末の暗殺であった。下克上の世の始まりである。その義教の子が義政である。義政の将軍就任以後、天下は乱れ、応仁の乱が勃発する。その全国を二分する大乱の中で義政は銀閣に閉じこもった。政治的には無能と言われる義政であるが、そうせざるを得なかった義政の気持ちは理解できる。将軍という権力のむなしさを彼はまさに実感していたに違いない。「虚」と「実」を見極める場、「空」すなわち、うつろう実相の中において哲学的に「実」は「虚」ではないのか、さらにそこから「生」と「死」を考えたのではないだろうか。私にはそう思えてならない。

この虚と実の対比、対立が抽象とか象徴という概念を生みだすことにつながってゆく。熟した自由な見方、自由な考え方、その自由な組み合わせと対比・・・そこにこそ次なる芸術の飛躍が待っている。